「活版印刷」と聞いて、思わず前のめりになってしまう人は多いのではないだろうか。かくいう僕も、そのうちの一人だ。

なぜだろうか?一つには、多様な切り口があるからかも知れない。

ある人は、活版印刷が持つ味わいのある仕上がりに美的な魅力を感じる。ある人は、一人の作り手として、大量生産・大量消費に疑問を呈する形で、一点物や手仕事による創作物にそそられる。ある人は、かつて活版印刷が担っていた書物という広大な知の世界への入り口に立つことにロマンを抱く。ある人は、印刷、ひいては平面的な人工物という、古来から連綿と続く歴史の営みに驚異する。

美術、歴史、科学、思想。およそあらゆる世界に通じる入り口として活版印刷が捉えられた結果、多くの人は何らかの魅力を感じざるを得ない。ここでは、その正体を仮に”エモ”と名付けたい。やや大げさで、乱暴な物言いかも知れないが、個人的な体験を踏まえればあながち間違っているとも言えない気がする。

一方で、現代を生きる私たちは「活版印刷」というエモに対して、諸手を挙げて飛び込んでいいのだろうか?そこに若干の疑問を抱き、このテキストを書いている。

『草の響き』

頭をよぎったのは、一つの小説だった。北海道函館が生んだ小説家であり、若くして亡くなった佐藤泰志の中編『草の響き』だ。

活版印刷所に勤める主人公が、精神を病むところから物語が始まる。1977年、当時28歳だった佐藤自身の体験がもとになっている。少し長いが、物語の一節を引用してみる。

この一年間彼は、左翼政党の日刊新聞を発行している印刷所の文選の作業場で仮名屋の仕事を続けてきた。文選工が拾って、不足した活字ケースの部分に新しい活字を埋めていくのが彼の主な仕事だった。一日中立ちっぱなしで、終業間際には鼻孔も指紋も爪も、鉛の粉ですっかり汚れてしまい、工場の地下にある風呂場で丹念にたわしでこすらねばならないほどだった。

<中略>

そうやって日を送っているうちに彼は活字の埋め込み作業をしょっちゅう間違うようになった。単純すぎる程単純な労働だった。それなのにしまいには、今までたった三本の指で何十本もの活字をいっぺんに掴むことができたのに、それも不可能になった。活字は指から崩れて足元の床板に音をたてて落ちた。彼は仕事が出来なくなっている自分を発見した。

佐藤泰志『草の響き』p.168~169より(『きみの鳥はうたえる』河出文庫,2011年)

物語はこの後、主人公が病院での診察を受けて、ランニング療法に取り組みながら、周囲の人間と交流していく。1979年に発表された作品だが、2021年には映画化された。

一日も欠かさずに走り続ける主人公を見た妻が「狂っている」と言うと、「狂わないように走ってるんだよ」と言って、颯爽と玄関を出て走り去るシーンが印象的だった。映画では、小説とは異なり印刷所の描写はなかったので、『草の響き』の話はこれくらいにしておく。

活版印刷の労働環境だけが彼を精神的に追い詰めたわけでは、もちろんないと思う。そして同時に、活版印刷が引き起こすのは、ここで描かれている問題だけではない。

活版の歴史と仕事、そして素材

ここから書く活版印刷の基本的な話は、突貫で調べた書いたものであり、不十分な説明もあると思うが、そこはどうか見逃して欲しい。まずは歴史の話から始めよう。

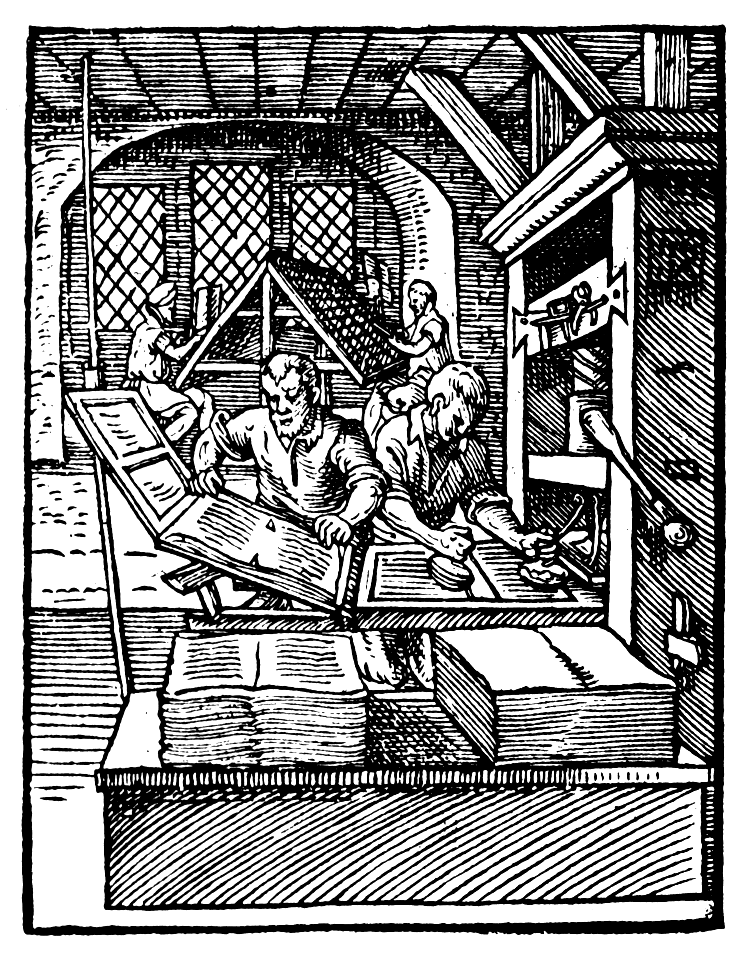

活版印刷をごく簡単に説明すれば、文字がかたどられた金属製の物質をインクにつけて、紙に押し付けて印刷する複製技術とその方法のことである。

現代は活版どころか、もはや印刷すらしない”ペーパーレス”の動きが盛んだ。とはいえ、フィジカルな印刷物が必要な場面や、手仕事やこだわりを表現する際に、印刷は今でも現役である。活版印刷が一般的だったのは、家庭用プリンターはおろか、業務用印刷機でさえも普及していなかった、遥か昔に遡る。

おそらく一番有名なのは、ドイツのグーテンベルクが14世紀に発明した活版印刷技術だろう。似たものとして、日本や中国では木版や土版を使った印刷が14世紀以前から行われていた。

16世紀になって日本にも活版印刷が伝わり、やがて「文選工」と「植字工」という2つの専門職が誕生した。特に、ヨーロッパとは違って文字数が多い日本では、印刷に使う文字を拾っていく作業を担う文選工には、高い専門的技術が要求された。中国や日本ではなく、ヨーロッパで活版印刷技術が生まれ、栄えた背景には、扱う文字数の違いが大きく関係している。

植字工は、文選工が拾った活字を原稿どおりに並べて「組版」をつくる。そして、試し刷りをしてから本刷りをする。使い終わった組版はバラして、元々あった場所、スダレと呼ばれる棚に戻していく。文選工が活字を拾う際に支障がないように、”誤植”しないためにも非常に重要な工程である。

しかし、活字は使い続けると摩耗し、傷つくので、一定回数使えば溶かして鋳造され、再び活字となる。もとの場所に戻す作業はかなりの負担で時間も要したため、次第に一回限りの使用が一般的になっていった。

活字は、鉛を中心とした三種類の金属でつくられる合金である。鉛は溶融温度が低く、柔らかく鋳造しやすいため扱いやすかった。

唯一の問題は、鉛が持つ毒性だった。

心身への負担と繰り返す歴史

『草の響き』に描かれているような、単純労働による精神的な負担に加えて、鉛の毒性は、活字に関わる労働者を危険に晒すことになる。

もちろん、素手で触らず、口を覆って作業をすれば問題はない。実際、ピンセットでつまんだり手袋で作業をしている場合もあったそうだ。しかし、金属と金属が触れ合うと、柔らかい鉛の方が傷つき、印刷の品質に関わる。また、文選工や植字工といった繊細な作業が求められる人たちにとっては、素手で扱う方が適していた。

鉛が引き起こすのは、身体的な問題だけではない。鉛中毒は、不妊をはじめ、様々な精神障害を引き起こす。それを理由に、活字に関わる人が差別や偏見を受けることで、社会的な問題へと発展することもある。

鉛に毒性があることは、古代ギリシャの時代から知られていた。俗説との声もあるが、古代ローマでは調理器具や配管などの生活空間の至るところで鉛が使われた結果、様々な弊害を引き起こしていた。ワインを好んでいたという音楽家のヴェートーベンの毛髪からは、基準値の100倍を超える鉛が検出されたという報告もある。晩年に耳が聞こえなくなった原因の一つに、鉛中毒が挙げられている。

日本と海外、規制と無法

EUは、『RoHS指令』という法律で鉛の使用を規制しており、日本では鉛を扱う仕事に従事する人に対して「鉛健康診断」という特殊健康診断の制度がある。ちなみに現代の日本において、鉛の廃棄に関する規制はあるものの、使用に関する包括的な規制はない。昨年になってようやく、一部の業界で使用に関する規制方針が発表されたが、普段使うアクセサリーや道具類の規制は未整備のままだ。

素手で触っても人体への被害は小さいとはいえ、まだまだ不安な点は多い。今でもあるのかどうかは定かではないが、かつては安価なアクセサリーや100円ショップの金属類には鉛が含まれていたそうだ。

ちなみに、アメリカでは政府の機関(EPA)が住宅や水道などに含まれる鉛の使用に関して規制している。

改めて、”エモ”とはなにか

鉛の物質的な側面、そして活版印刷の歴史には陰の部分があるのはまぎれもない事実だ。しかし、だからといって現代においても活版印刷を否定したいわけでは全くない。むしろ、好きなくらいだ。なぜなら、僕も例にもれずそこに”エモ”を感じるからである。

ところで、ここまでかなり雑に定義してきた”エモ”とは一体なんだろうか?一度考えてみたい。

懐かしさ。哀愁。情緒。どれも共感はできるが、核心には迫れていない。

エモと似た言葉に、ノスタルジーがある。和訳は「郷愁」だろうか。郷は「さと」とも読み、郷土料理や故郷のように使われる。ふるさと、つまり土地と紐付いた言葉なのかも知れない。

一方のエモは、英語の”emotion”、つまり感情から派生して生まれた現代語である。個人的な経験に照らせば、ロックばかり聴いていた頃に「エモ」というジャンルを知った。音楽が現代語としてのエモの起源だそうだが、もはや音楽に留まらない広い領域で使われるようになった。

あらゆる感情にかすりながら、中心を持たない言葉、”エモ”。空っぽのようでいて、無限の接続可能性を持つからこそ、これほどまでに認知され、使われるようになったのかも知れない。空間との結びつきから開放され、人の心にスッと入り込んでは、伝播してゆく。

仮に、エモに意味的中心があるとすれば、それは記憶だと思う。個人的な記憶に留まらない、人類が歩んできた歴史としての記憶も含む、もっと大きなものだ。

だからこそ、活版印刷と聞いて前のめりになりつつも、後ろの方にある何かを忘れてはいけない気がしたのだ。光を感じるのだとすれば、そこには同時に翳(かげ)がある。

今でも、活版印刷所は日本中、いや世界中にある。オートメーションやデジタルが主流になった現代だからこそ、ある種の反動としてそこに興味を持つ人も多いはずだ。

しかし、後方にある人間の歩みを忘れてはならない。むしろ、そこに再び光をあてることでしか、活版印刷が本来の意味で価値を取り戻すことはないように思う。

活版印刷に限らず、全国では価値を秘めたまま埋もれていく仕事や場所が多くある。これからはもっと増えるだろう。

よりよい未来のために、単純な振り子運動としての価値転換に陥らないためにも、良き形で歴史が編み直されていくことを願う。

参考

佐藤泰志『草の響き』河出文庫

映画『草の響き』函館シネマアイリス

活版印刷とは|CAPPAN STUDIO

Johannes Gutenberg|Gutenberg-Gesellschaft

活版印刷における工程|株式会社精興社

RoHS指令とは?|株式会社オーミヤ

全国で狩猟の鉛弾使用規制が始まる|日本自然保護協会

Lead|United States Environmental Protection Agency

「エモい」の意味は?|ふじのーと

文林堂|事業承継をオープンに。事業承継マッチングプラットフォーム「relay(リレイ)」

カバー写真

©Aad Corbeth, 2019(Licensed under CC BY-ND 2.0)

All photo licensed under Creative Commons by Flickr